| ��P�؉��͒����Tm�E�����P�����@�U���ł��B�@�@�@ | ��Q�؉��͒����Rm�E�����P�����@�P�O���ł��B | ��R�؉��͒����Rm�E�����P�����@�W���ł��B |

|

�@�P��ځ����܂˂� |

�@�P��ځ��^�[�T�C�@�x�J�i�@ �@�Q��ځ��`���Q���T�C�@������ �@�R��ځ��i�o�i �@�S��ځ��J�u1 �@�T��ځ��j���W�� �@�U��ځ����^�X+�L���x�c�@�@ �@�V��ځ�����G���h�E�@�@ �@�W��ځ��j���j�N �@�X��ځ��e �P�O��ځ��A�X�p���@�@ |

�@�P��ځ����[�˂� �@�Q��ځ��~�Y�i1�@�t�e1 �@�R��ځ��卪 �P�@ �@�S��ځ����G���h�E�@�@�@ �@�T��ځ����؋���2���@ �@�U��ځ����~�j�@�@ �@�V��ځ����^�X�E�L���x�c1 �@�W��ځ��J�u2�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

12/2/15 �{�`�{�`���� 1/11��܂������g�E�K���V�ށ@�i�X���{�`�{�`�Ɣ��肵�͂��߂܂����B

�g�E�K���V�ށ@�@�����Ƃ��@�@�����Ò��@�@���݂ǂ�@�@�R�|�b�g�Ƃ����肷�݁@�@�@ �@ �i�X�@�@�@�@�@�@�����咷�@�@�@�痼�Q���@�@�R�|�b�g���P�|�b�g���� �g�E�K���V�̕��������������肵�܂����B�@�i�X�͒x��Ă��܂��B�@ ���N�ɔ�ׂĂT���قǒx���悤�ł��B���Ԃx���Ⴂ���߂Ǝv���܂��B �j���i��܂�2/8�j�͏����ɔ��肵�Ă��܂��B�@ ����̓g�}�g�̃R���p�j�I���v�����c�Ƃ�����̂ł��B ���̑��@ �`���Q���T�C�i��܂�2/8�j�@�R�}�c�i�i��܂�2/17�j�@�~�j���i��܂�2/17�j�@ ���^�X�i��܂�2/17�j���@���肵�܂����B�@ ���N�͗t����͂͂�߂̃X�^�[�g���l���Ă��܂��B �ŏ��Ɏ�܂������@�l�M�Ƃق���ƃ��^�X�͓͂k���������߂܂������܂����B �肪�o��܂ł͉肾���{�b�N�X�ʼn肪�o�����c�{�b�N�X�Ɉڂ��܂��B�@ ��c�{�b�N�X�́@�������O�ɂ������x����߂ɂ��܂��B ���̃^�C�~���O���x���Ɗm���ɓk�����܂��B �k��������邽�� ���ɓ��Ă�B�@�݂���^����̂͒��ɂ���B���x��Ⴍ����B |

| �}�P�@�g�E�K���V�ނƃi�X�@ | �}�Q�@�R���p�j�I���v�����c�̃j�� | �}�R�@�t�̗t��@�`���Q���T�C�E�R�}�c�i�E�~�j�͂������E���^�X�j |

|

12/2/15 �L���x�c�̗l�q |

| �}�P�@�~�L���x�c�ƃ��^�X�̐��B�@ | �}�Q�@������͓~�L���x�c�Ət�L���x�c�i��O�j | ���čk���Ă��܂��B�����������~�L���x�c�i�h���l�b�g�j |

| �}�S�@���Ƃ�����k���܂��@�E�[�@�G���h�E | �}�T�@�@���Ƃ�����k���܂� �l�b�g�͉E����J�u�@�L���b�ʁ@���@�G���h�E�@ |

|

|

12/2/2 �Ė�̎�܂��{�i�� |

| �}�P�@�ۂ��|�b�g�̓i�X�ƃg�E�K���V�B�@���̃v���O�g���C�͂ق���@�E�̃v���O�g���C�̓j���@ | �}�Q�@2/2��܂������l�M�B | �}�R�@2/2���˂܂��������^�X |

|

12/2/2 �Ė�̎�܂��̂Ƃ������܂��� |

| �}�P�@�|���X�`�̃g�����̂����ɃA���~�t�@�C���� �@�@�@���̏�Ƀs�^���K���v���X�R�����@ |

�}�Q�@���̏�ɉԑ�@�����ăv���O�g���[�������܂��B | �}�R�@�g�����̊W������ʂ��@�t�B������@�W������ ��c���ɂ��܂��B�����̑��ۂɋN���܂��B |

|

12/1/22 �ɑ����^�}�l�M�ƃj���j�N |

| �}�P�@�������l�b�g�̃L�k�T���ƃX�i�b�v�G���h�E�@ | �}�Q�@�l�b�g�̒� | �}�R�@�E�X�C�G���h�E�ƃX�i�b�v�G���h�E |

|

12/1/22 �ɑ����^�}�l�M�ƃj���j�N |

| �}�P�@�^�}�l�M�ƃj���j�N�ɒǔ�����܂����@ | �}�Q�@�ɑ����Ƃ������Ƃłق��̂��͐����������悤�ł� | �}�R�@�^�}�l�M�Ƃɂ�ɂ��̔����ɕs�D�z�B�̃g���l���������Ă��܂��B |

|

12/1/22 �^�}�l�M�ɒǔ� |

| �}�P�@�ԋʃl�M�i�ԋʂ̋ɂ݁j�Ƃn�j���@ | �}�Q�@�n�j�� | �}�R�@�}���`���Ă���̂ŏォ���T���܂����B |

|

12/1/22 ���`�t��� |

| �}�P�@�E����A�X�p���@�t�e | �}�Q�@�E����t�e�@�~�Y�i�@�E�}�C�@ | �}�R�@�{���̎��n�@�A�X�p���@�t�e�@�E�}�C�@�t�l�M�@�~�Y�i |

|

12/1/19 �_�C�R�������� |

| �}�P�@�A�X�p���̑劔��A���܂��� | �}�Q��O������A�������́@�������̂S���͂R�N�ځ@ | �}�R�@ |

| 1 |

|

12/1/19 �_�C�R�������� |

| �}�P�@�A�X�p���̑劔��A���܂��� | �}�Q��O������A�������́@�������̂S���͂R�N�ځ@ | �}�R�@ |

|

12/1/19 �A�X�p���K�X�̊���ƒlj��A���t�� |

| �}�P�@�A�X�p���̑劔��A���܂��� | �}�Q��O������A�������́@�������̂S���͂R�N�ځ@ | �}�R�@ |

|

12/1/5 ���N�̃e�[�}�P�@�܍͔| |

| �}�P�@��ǎR�̐�Ɩ�̉ԂƔ��i�� | �}�Q | �}�R�@ |

|

|

12/1/1 �����܂����Ă��߂łƂ��������܂� |

|

|

11/12/31 ���N�Ō�̔��̗l�q |

| �}�P�@���R�@��O����J�u�@�L���x�c�@���P�i�Ȃ��j�@�@���Q | �}�Q�@��O����@���@�G���h�E�@ | �}�R�@��O����@�卪�P�i�قƂ�ǎ��n�j�@�t�e�E�~�Y�i �@���l�M |

| �}�P���Q�@��O����@�A�X�p���@�e�@�j���j�N�E�^�}�l�M�R | �}�Q�@��O����G���h�E�@�L���x�c�Q�i�t�L���x�c�j�@�z�E�����\�E�Q�@ | �}�R�@��O����z�E�����\�E�Q�@�卪�R�@�i�o�i�@ �`���Q���T�C�E�r�^�~���@�^�[�T�C�E�R���с@ |

| �}�P�@���P�@��O����@�卪�P�@�E�}�C�E�~�Y�i�E�t�e �E�A�X�p���@ |

�}�Q�@��O����z�E�����\�E�P�@�^�}�l�M�P�@�t�l�M �^�}�l�M�Q |

�}�R�@�^�}�l�M�͎��n���Ēn���ɖ��߂ĕۑ����邱�Ƃɂ��܂����B�B�@ |

|

11/12/28 �z�E�����\�E�̎��n�ƒ�A |

| �}�P�@�ꎞ���C�̂Ȃ������z�E�����\�E���t���^���������C�����߂����悤�ł��B�悤�₭���n���ɂȂ�܂����B | �}�Q�@���n�����z�E�����\�E�B�P���ɂQ�`�R�������Ă���̂œK���ɊԈ����Ȃ�����n���܂��B | �}�R�@�R�J�u�̐�������v���O�g���C�ň�Ă��̂�A�����Ă��܂��B���̓���12/15�ɑ����ĂQ��ڂ̒�A�ł��B�@���ɂȂ��ł��傤���B�@ |

|

11/12/28 �Q�N�q�卪�@�����ɕ�����������萬��

|

| �}�P�@11/101��܂�������N�q�卪�͂������Ɛ������ł� | �}�Q�@�����͊Ԉ����ĂP�{�d���Ăɂ��܂����B���̒[�ɂ̓z�E�����\�E��A���Ă��܂� | �}�R�@��O����N�q�卪�ł��B�@�s�D�z���ׂ��������ā@���̏�ɕs�D�z�g���l�����Ă��܂��@ |

|

11/12/19 �����̕ύX |

| �}�P�@���R�Ő��W�{�Ńx�b�g�����X�Ocm�B | �}�Q�@�ʘH���@��Ԃ��đ͔���ڂ��Ă��܂��B�@���X�R�b�v�����ď����ł����炩�����Ă����܂��B | �}�R�@���X�R�b�v�����ď����ł����炩�����Ă����܂��B�@ |

|

11/12/13 �A�X�J�}���ɂ��y��� |

| �}�P�@�엿�܂ɐV���������y�����X | �}�Q�@�Ăʂ��Q�T�O���ɃA�X�J�}���Q�T�������ċψ�ɂȂ�悤������ | �}�R���S�~�����Ȃ���A�X�J�}���ʂ����ӂ肩���܂Ԃ��܂��B | �}�S�@���S�~���R�w�ɏd�ˑ܂��Ƃ��� �d���ڂ��Ă����܂��B |

|

|

11/12/11 ���`�t�̗l�q |

| �}�P�@�`���Q���T�C�A�R�}�c�i�˃r�^�~���A�`���Q���T�C�̐��@�s�D�z�̃g���l���B | �}�Q�@�������̓^�[�T�C�E�ׂ��Ȃ̐��@�������g���l�� �ň�Ă�B�x�J�i�͎R���тɑ����B |

�}�R�@�t�e�E�~�Y�i�̐��B�@�~�Y�i�͍Đ������҂��� ��������n�B�H�͕s�D�z�̃g���l���͍��͏����B�@ |

| �}�S�@��O����E�}�C�E�~�Y�i�E�t�e�E�A�X�p���@�~�Y�i�̔��肪�����@�lj��A���t���@ | �}�T�@�E�}�C�E�A�X�p���͎��n�J�n�B�@�s�D�z�� �g���l���������ă~�Y�i�E�t�e�̓��؋��� |

�}�U�@���n�@�R���сE�^�[�T�C�E�`���Q���T�C�E�r�^�~���@�O�X���ɂ́@�A�X�p���E�E�}�C�����n |

| 11/12/10 �@���S�~�͔̑쉻�Ɖƒ�؉��̓y���ɃA�X�J�}�� �A�X�J�}���͗L�@�������₭�������Ă������������ނł��B �A�X�J�}�����g���� �@�ȒP�ɐ��S�~�͔삪�������B �@�ƒ�؉��̓y���̋��������B �@�A�ؔ���v�����^�[�̓y�̍Đ����\�B ���͂����ς��̔��������ނŎv�킸�����Ă��܂��܂����B �����@�A�X�J�}�����g���Đ��S�~����ƒ�؉��̓y���Ɏ��|����܂����B �@�A�X�J�}���̃z�[���y�[�W�@�@�@�@�A�X�J�}���{�y���@�Ō�������Ɛ����������ł��܂��B |

|

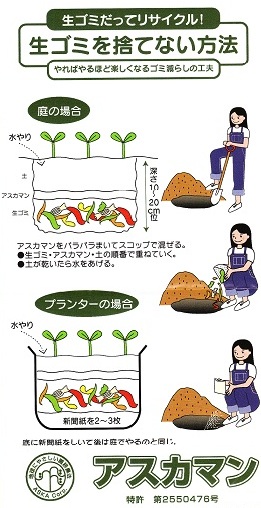

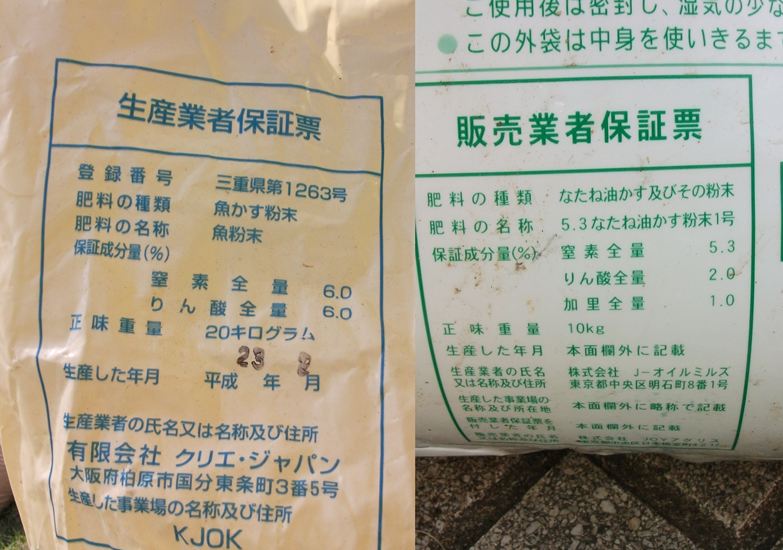

���̐}�@���̋L�q�͑��t���ꂽ�A�X�J�}���ɓ�������Ă����������̈ꕔ�ł��B �������݂̃��T�C�N���Ɖƒ�؉��̓y����Ɂ��@�@�@�@�����@�@�@��2550476�� �_�Ƃ̃v������̓y����Ɉ��p�I�@�����݂̐���K�v�Ȃ��I�@�L����б�� �P�A����Ɏg�����@�@ �납���ɂP�Ocm���炢�̌����@��A�����݂�500g�`1kg���x����Ĥ �A�X�J�}�����ꈬ��(��25g)�U�肩���A�y�����Ԃ��ē��ݍ��݂܂�� ���߂��ꏊ�ɖ_�𗧂ĂĖڈ�����A���͂��ׂ̗ɓ������@�ŏ������܂�� ������J��Ԃ��Ɠy����炩���Ȃ舫�L���o�܂���B 2��R���|�X�g�e�험�p �e��̒��y�ɖ��߂Ĥ���500g�`1kg���炢�̐����݂���� �ꈬ��(��25g)�̃A�X�J�}����U�肩���܂��B ������������Ȃ��Ȃ���x�y�������A�ォ�牟���ċ�C��ǂ��o���܂��B �R���|�X�g����t�ɂȂ�܂ʼn�����J��Ԃ��܂�� �Ō�ɓy�̏�Ƀ_���{�[�����ȂǏ悹�Ċ�����h���ƌ��ʓI�ł��B 3�A�x�����_�ȂǂŃv�����^�[���p ��ɐV������2�C3�~���A5cm���炢�y�����܂��B ���̏�Ɂ@�����݁@�{�@�A�X�J�}���@�{�@�y�@��킹�āA�Ō�ɓy�������Ղ���� �Ԃ��̒�A����܂����\�ł�� �g���������p�ł��܂��B 4��ƒ�؉��Ŏg�p�i�y���͔�ɂ���j �@�@�@��20cm�����50cm�ȏ㤐[��15cm���x�̌��ɂ������@��܂��B �@�@�A�����ݤ���A���~�K���A�����ȂǂɃR���k�J���͔엿���ʂ����̏�ɎT���āA �@�@�@�A�X�J�}����U�肩���A�y�����Ԃ��ē��݂��A��C��ǂ��o���܂��B�y���ā@�@ �@�@�@���n������ԂȂǐA���܂����܂����\�ł�������Ղ�������܂��B �@�@�B�A�X�J�}���̎{�p�ʂ͐����ݏ�����2,3�{��L�@���̗ʂɂ�蒲�����܂��B�@�@ �@ �@(�g�p��̒��ӂ���ѓ���) �@�g�A�X�J�}��"�ͤ���C���������̖E�q���܂�ł���A�y�̒��ʼn��x15��(���̉Ԃ̍獠�A����65���A�a�Ƃ��Đ����݂�����Ɣ��肵�Ĥ�������n�܂�A���n�𑣐i���܂�� ���̎����L���o���܂���Ȃ�����n���x�͓~�͎��Ԃ�������܂����A �t����Ăɂ����Ĉ�C�ɕ��n�����܂�܂��B �A�����݂���ͤ�|���A�r�j�[����R�[�e���O��������K���X�Ȃǂ͏����Ă��������B �܂����礃��~�K��������t��̃`�b�v�ȂNJ������L�@�����g���Ƃ��ͤ�엿���R���k �J����T���āA�y�����Ԃ��Đ���肵�Ă��������B �B�L�@������������ƁA�y���c��������̂Ť�۔�J��ې��͂�������앨�̍����悭����A�������������ɂȂ�A��͂����������A�Ԃ̐F���N�₩�ɂȂ�܂��B �C�K�[�f�F���O�Ɏg�p����ƌÂ��y�������Ԃ�A�y�̍ė��p���ł��܂��B�@ |

|

11/12/10 �@�A�X�J�}���ɂ��y���� |

| �}�P �A�ؔ��̒�ɐV������ | �}�Q�����݂����܂� | �}�R �Ăʂ��ɍ������A���g�}����U��|���܂� | �}�S�y������悭���������܂� | �}�T�@��ɔ������Ԃ��̉A�ɂ����܂��B |

|

11/12/9 �z�E�����\�E�̒�A |

| �}�P�@�y�b�g�{�g���̃~�j�����Ńz�E�����\�E����c���Ă��܂����B | �}�Q�@��A��Ăʂ����J�u���Ƃɂ����Ղ�� | �}�R�@�V���ɕs�D�z�Ɠ����}���`�̂Q���d�˂ł��B �n�ʋ߂��͕s�D�z�݂̂ł����ʼn��x���M��h���B�@ |

|

11/11/30 �@�l�M�̗l�q |

| �}�P�@�W�^�Q�P�A�������l�M�B�Q����őS���łS�O�قǂ���܂��B�@����܂Ł@�n��T�����قǂŊ�������n���Ă��܂��� | �}�Q�@������͔��l�M�ō��N���߂Ă͔̍|�ł��B�@�c���������̂т��F�����Ȃ��y���ł������������̒������܂��Q�Ocm�̂悤�ł� | �}�R�@�@ |

|

11/11/22 �t�e�E�~�Y�i�̗l�q |

| �}�P�@9���͂��߂Ɏ�܂������t�e�ƃ~�Y�i�i���A�j �~�Y�i�͑傫�Ȋ��ɂȂ��Ă��܂��B |

�}�Q�@�B | �}�R�@�����ЂƂ̐��͒������l�b�g�̃g���l���ɂ��܂����B�@ |

|

11/11/22 �G���h�E�}���̓~�z�� |

| �}�P�G���h�E�}���̐��ł��B�X�y�[�X�ɂ̓��^�X��A���Ă��܂��B������3���lj��ŐA���܂����B | �}�Q�@�s�D�z�̃g���l������蒆����ĕ������Ƃ��܂��B | �}�R�@�����ЂƂ̐��͒������l�b�g�̃g���l���ɂ��܂����B�@ |

|

11/11/20 ��N�q�卪�̔��� |

| �}�P�~�L���x�c�͂��Ȃ�傫���Ȃ�n�߂܂����B�B | �}�Q�@���̊g��}�ł��B�����d���n�߂Ă��܂��B | �}�R�@ |

|

11/11/16 �L���x�c�̗l�q |

| �}�P�~�L���x�c�͂��Ȃ�傫���Ȃ�n�߂܂����B�B | �}�Q�@���̊g��}�ł��B�����d���n�߂Ă��܂��B | �}�R�@������͏t�L���x�c���B |

|

11/11/16 �z�E�����\�E�̗l�q |

| �}�P �J�u�̂P�e�A�Q�e�ł��B�@�����̑傫���ق��� ���ݎ��n���ł��B�B |

�}�Q�@��R�e�̃J�u�B�@�ϕa�Ђ���Ɩ{�g�Ԋە��ł��B | �}�R�@���n�i�ƊԈ����ł��B |

|

11/11/13 �ʂ˂��̐A���ւ� |

| �}�P �J�u�̂P�e�A�Q�e�ł��B�@�����̑傫���ق��� ���ݎ��n���ł��B�B |

�}�Q�@��R�e�̃J�u�B�@�ϕa�Ђ���Ɩ{�g�Ԋە��ł��B | �}�R�@���n�i�ƊԈ����ł��B |

|

11/11/12 �J�u�̗l�q |

| �}�P �J�u�̂P�e�A�Q�e�ł��B�@�����̑傫���ق��� ���ݎ��n���ł��B�B |

�}�Q�@��R�e�̃J�u�B�@�ϕa�Ђ���Ɩ{�g�Ԋە��ł��B | �}�R�@���n�i�ƊԈ����ł��B |

|

11/11/10 ���N�g�q���b�N�X�ɂ����k�͔� |

| �}�P ���N�g�q���b�N�X�̖��k�͔���d���݂܂��� �i10/�T�j��̍����̂͋�C�����߂̓y�ł��B |

�}�Q�@���悻�R�T���������̂ŏ����@��Ԃ��Ă݂܂����B | �}�R�@�����i�̏�Ԃ��悭�킩��܂��� �\�ʂ͓y�@���̉��͐��̂��݂����k�����Q�����ق� ���̉��̖��k�͊D�F�̕��𐁂��Ă��܂��B�@�B |

�@ �@ |

|

11/11/10 �i�o�i�̗l�q |

| �}�P �ɂ�̐��ɑ卪�̎�������܂��� | �}�Q�@����܂��ł���卪�ł��@�ʖ���̉��卪�B | �}�R�@���n���̑卪�B |

| �@ |

|

11/11/9 ��N�q�卪�̎�܂� |

| �}�P �ɂ�̐��ɑ卪�̎�������܂��� | �}�Q�@����܂��ł���卪�ł��@�ʖ���̉��卪�B | �}�R�@���n���̑卪�B |

|

11/11/9 �ԋʂ˂��̐A���t���B |

| �}�P�@������Ɉ�����ԋʂ̋ɂ݂̕c | �}�Q�@�}���`������������g�����������܂��B | �}�R�@�S�W�{�A���Đ���^���Ċ����ł��B�B |

|

11/11/8 �G���h�E���̔���m�F�B |

| �}�P�@���肵���G���h�E������̓E�X�C�ƃX�i�b�v | �}�Q�@���肵���L�k�T���ƃX�i�b�v�B | �}�R�@�g��ł��B |

|

11/11/7 �ɑ����ʂ˂��̒�A�B |

| �}�P�@�v���O�g���C��A�ؔ��̏�ň�c�����}�b�n | �}�Q�@�������肵���c�ł��������炿�����̂悤�ł��B | �}�R�@�v���薧�A���Ĉ�Ă܂��B |

|

11/11/2 �z�E�����\�E�͕s�D�z�ׂ̂������B |

| �}�P�@�z�E�����\�E�E9/14��܂��@��10/20��܂� | �}�Q�@���}���`�̍������z�E�����\�E�̐��ł��B | �}�R�@�z�E�����\�E�ɒ��Â̕s�D�z�������܂����B |

|

11/11/01 �J�u�̗l�q�B |

| �}�P�@���Q�@9/10�@��10/4��܂��̑ϕa�Ђ��� | �}�Q�@���R�@10/17��܂��̑ϕa�Ђ���Ɩ{�g�Ԋە� | �}�R�@�g��@ |

|

11/11/011 �d�l�{�J�V��̎d���݁B |

| �}�P�@���V-�R�@�������8/30��܂� | �}�Q�@���T-6�@�������̓X�i�b�v�@��O�͌�قǁB�@ | �}�R�@���T-6�@��܂��́@9/14�@�Ɓ@9/27�@ |

|

�}�R�@���T-6�@��܂��́@9/14�@�Ɓ@9/27�@

|

11/10/31 �卪�̏����n�B |

| �}�P�@���V-�R�@�������8/30��܂� | �}�Q�@���T-6�@�������̓X�i�b�v�@��O�͌�قǁB�@ | �}�R�@���T-6�@��܂��́@9/14�@�Ɓ@9/27�@ |

|

11/10/30 �G���h�E�̎�܂��B |

| �}�P���V�ł��B�@��O�L�k�T���@�������X�i�b�v | �}�Q�@���U�@�������̓X�i�b�v�@��O�͌�قǁB�@ | �}�R�@���V�@�͋Ă���X�y�[�X�Ƀ��^�X���A.�B |

|

11/10/29 �T�c�}�C���̎��n��Q�e�B |

| �}�P�@��N������������P�R�� | �}�Q�@�g��@�\�ʂ����ꂢ�ȑ傫�߂̈��ł��B�@ | �}�R�@�@��N��������@�X�R�b�v�������܂����B |

|

11/10/29 �T�c�}�C���̎��n��Q�e�B |

| �}�P�@��N������������P�R�� | �}�Q�@�g��@�\�ʂ����ꂢ�ȑ傫�߂̈��ł��B�@ | �}�R�@�@��N��������@�X�R�b�v�������܂����B |

|

11/10/28 �s�D�z�̃g���l���̔��B |

| �}�P���@�����ɂ���i�~�j���j | �}�Q�@���@�����ɂ���i�~�j���j�@ | �}�R�@���@�����Q�� |

| �}�S�@���@�����Q�� | �}�T�@�A�u�����V�ɏP���郌�^�X | |

|

11/10/24 ���`�t��̒lj��A���t���B |

| �}�P���`�t��@��ԉ��̐��i�x�J�i�E�^�[�T�C�j �^�̐��i�R�}�c�i�E�`���Q���T�C�j |

�}�Q�@���`�t��@�s�D�z�ׂ������i�~�Y�i�E�t�e�j�B�@ | �}�R�@�卪�ƃz�E�����\�E�̊Ԃ̏t�e�ƃ~�Y�i�\��̐��B |

| �}�S�@��c���̏��`�t��@������`���Q���T�C �@�r�^�~���@�R���сB |

�}�T�@��c���̏��`�t��@��A�X�p���i �@���̍��^�[�T�C�@���E�s�f�����B |

|

|

11/10/24 �z�E�����\�E�̗l�q�ł��B |

| �}�P�@�z�E�����\�E�̐��ł��B���U�O�����@�����͂S�T�O���� | �}�Q�@9/14��܂��������́B�悤�₭�����傫���Ȃ��Ă��܂����B�i��͋��̓I�[���C�ł��B�@ | �}�R�@10/20��܂������z�E�����\�E�@���̓I�[���C�ƃ_�C�i�}�C�g�ł��B�@�����ނˉ肪�o�܂����B |

|

11/10/21 �t�L���x�c���A���܂����B |

| �}�P�@��A����c�@�`���b�ƒ��ɐH��ꂽ�Ƃ��낪����܂��B | �}�Q�@��������5���������A�������̂ł��i9/25�j�B�@ | �}�R�@�L���x�c���@��O�̓��^�X�@��O�̒����������̂�10/1��܂��̂��́@�����͓~���@�������͏t�L���x�c |

|

11/10/21 �J�u�����肵�܂����B |

| �}�P�@9/17���˂܂��������̂͏����ɔ��肵�܂����B | �}�Q�@��͕s�D�z���ׂ��������܂��B�@ | �}�R�@�ʐ��̐������̃J�u�i��O�̃l�b�g�j�ł��B |

|

11/10/20 �z�[���Z���^�[�Ŕ������L���x�c�S����A���܂��� �B |

| �}�P�@���U�̃L���x�c�@����V�����g�b�Ŕ������S���� �A�����܂����B |

�}�Q�@��A��@�s�D�z���ׂ��������܂����B�@ | �}�R�@�H���̈����ł��B�@��������O�t���傫���Ȃ�܂����B |

| 11/10/19 �G���h�E�}���̐��̏��� �i10/19�@ �G���h�E�͂P�P���ɂȂ������܂���\�肵�Ă��܂��B���̂́@������@�E�X�C�G���h�E�@�X�i�b�v�G���h�E��\�肵�Ă��܂��B ����@�����Ɛ��̏����ł��B�G���h�E�́@���������܂��B ���̒����ɂR�Ocm�قǂ̍a���@�肻���Ɍ{���Ȃǂ߂܂��B �G���h�E�́@���̇U�ƇV�ɍ��܂��B ���V�̐��͐挎���Ɍ����@���Ďc�Ԃ�G�������ꃉ�N�g�q���b�N�X�𓊓����Ă��܂����B ���N�g�q���b�N�X�͓��_�ہE�y��ȂǂP�O����̗L�p���������܂y����ǎ��ނł��B �������������Ƃ��傫�ȓ����ł��B �@��Ԃ����Ƃ��Ɉꕔ���n�\�ɏo�Ă��܂����B���������Ɓ@�������������ȁ@�Ƃ����C�����܂��B |

| �}�P�@���V�̃G���h�E�̐��B��܂��͂P�P�^�P�̗\��B | �}�Q�@���U�̃G���h�E�̐��B�@ | �}�R�@���V�B�n�\�ɏo�����߂Ă����G���̈ꕔ |

| 11/10/17�J�u�̎�܂� �ُH�̎�܂����ŏI�ǖʂɋ߂Â��܂����B���̓��́@�J�u�̎�܂������܂����B �O��̓i�X�ł��B�@�i�X�͏H�ɓ���悤�₭���������̂�����悤�ɂȂ�܂������@ �J�u�ɐȂ�����ׂ��I���ɂ��܂����B ����삪�ł��Ȃ��@���^�̖�ɂ͂ڂ��������������͂��������Ԃ����������������悤�ł��� �����ċ}���܂����B �}���`���ā@�M�U�M�U�̃}���`��������Ō����J���ā@����P�ӏ��ɂR�`�S����� �y���y�������@���k��A�ɒu���܂��B �i��́@��Ԃ̔��J�u�@�ϕa�Ђ���@�Ɂ@����͐V�����@�ԃJ�u�������܂����B �ԃJ�u�͖{�g�Ԋە��ł��B�ԃJ�u�̂ق��������ɂ́@���������ł��B |

| �}�P�@�}���`���ā@�����J���܂��B | �}�Q�@�P�ӏ��R�`�S�̎��d���@��͖��k�����Ԃ��@�\���ɐ���^���܂��B�@ | �}�R�@����͔��J�u�̑ϕa�Ђ���ƁB�@�ԃJ�u�̖{�g�Ԋە��������܂����B |

| 11/10/17�j���j�N����m�F�q�@ �j �j���j�N�̔���m�F�ł��܂����B�S�S���S�P�͉肪�o�Ă��܂��B ���肷�邩�S�z���Ă����̂ł����܂��͈���S�ł��B ��Q�`�R����ɂ݂ā@���肵�Ă��Ȃ���Α���߂邱�Ƃɂ��܂��B �ʂ˂��̕c���v���O�g���C�ň�c���Ă��܂��B���ŊǗ����Ă����̂ł����������肪���܂�悭�Ȃ��̂� ���ɂ����čs���܂����B���̔��͂���������̂Ȃ���������͍ō��ł��B ����������悭���@���͍T���߂ň�Ă�̂������Ƃ̂��Ƃł��B �}�P�@�j���j�N�̔��肪�m�F�ł��܂����B����S�ł��B |

| �}�P�@�j���j�N�̔��肪�m�F�ł��܂����B����S�ł��B | �}�Q�@�ʂ˂��c������̒�悩��@���Ɉڂ��܂����B��������ō��ł��B�@ | �}�R�@�@ |

| 11/10/13 ���̗l�q ���͂Q�̐��ō���Ă��܂��B�ЂƂ̓~�j���@���C�ɓ���ł��B �����ЂƂ́@�ʏ�T�C�Y�̋����Q���ł��B �~�j���͕s�D�z�̃g���l���A�����Q���́@�s�D�z�ׂ̂������ł��B ����܂ł͕s�D�z��ʂ��Ă̊ώ@�̂��ߒ��̗l�q�͂��ڂ낰�ɂ����킩��܂���ł����B ���̓��́@�s�D�z���߂����ā@�ڂ������ǔ삵�ā@�ώ@���܂����B ���̔�Q������قǂłȂ��@���N�I�Ɉ���Ă���悤�ł��B �~�j���͊O�t�������オ��܂��n�߂��悤�ł��B �����Q���@���^�X�ƍ��A���Ă��܂��B�@����������C�̂悤�ł��B �����n�߂͂����������Ԃ������肻���ł��B �܂����炭�͕s�D�z�́@�K�v�ł��B |

| �}�P�@�s�D�z���͂������~�j���@���C�Ɉ���Ă���悤�ł��B | �}�Q�@�O�t�������@�����n�߂��悤�ł��B�@�@ | �}�R�@������́@���ʃT�C�Y�́@�����Q���ł��B�������̂��߂Ƀ��^�X�ƍ��F���Ă��܂� |

| 11/10/14 �������T�c�}�C���I���n �i10/14�j �@ �T�c�}�C�������߂��@����J��Ԃ��Ă��܂��������̓��͎c��̐���S���@�邱�Ƃɂ��܂����B �T�c�}�C�����@��Ƃ��́@�܂��������܂��B ���������ƂɁ@�������Ɓ@���̂U�O�����قǂ̒����ɂ킽���ĂP�T�����قǐ���オ���Ă��܂��B�@ �Ȃ�납���ȁ@���̖c���́B �Ȃ�ƒn���ɋ���Ȉ������܂��Ă��邽�߂ɓy������オ�������̂ł����B ���̂Ƃ��̓J�����Ƃ�����胁�f�B�A��Y��Ă��܂����B�悭���邱�Ƃł��B �ׂ荇���Q���ɂƂ�ł��Ȃ���������B��Ă��܂����B����Ő�������オ�����킯�ł��B �ł��������ł����̂́@������Ɠ����ɐA�������g���Â܂ł����B������́@���ʂ̂ł��ɔ�ׂĂ����Ԃ�̂悤�ł��B �Ȃ����̋���Ȉ����ł������@���R�͂킩��܂���B �T�c�}�C���Ɋւ��Ă͖��엿�ł��B�O��̓��^�X�ł�����엿�ߑ��ł͂���܂���B �䌴���ł́@�t�t3���ɂ��ĐA������Ƃ���܂����@ ���͗t���U���ʂɂȂ�悤�ɖ�����ĐA���Ă��܂��B�@ ���������Ēn���́@�S�`�T�߂ƂȂ���̐��͏��Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B �S�T�x�̎߂����ɂ��܂����B�}���`�Ŋ��Ԃ�Z������ɂ͎߂����͂��₷������ł��B �]���͐��������ɂ��Ă��܂����B �g���Â܂͐��̓쑤�ɐA���Ă��܂��B������̂ق����y�͊����܂��B���Α��͂������Ă��܂��B ���N�́@�T�c�}�C������������̐���͎v�킵���Ȃ��@�����ЂƂ̐��́@�����̖��������� ����������đ}�����v���Ă����̂ł����@���炪�����c���Ė��߂܂����B ������́@�傫�Ȉ����ЂƂł��Ă���ȊO�����������ň��̐������Ȃ��X��������悤�ł��B �����Ă����ɂ��ĐH�ׂ܂������@����Ȃ�̖��ł����B ��͂�T�c�}�C���͂���ȋ���Ȃ��̂łȂ������炢�̃T�C�Y�̈�����������ł���ق������ꂵ���ł��B ���N�͓y�̒��ɐ߂��U�قǖ��߂鐅���}���ɂ��悤�Ǝv���܂��B |

| �@�}�P�@�ł������m�n�P�͕i��͍g���Â܁@�` �ł��B�S���łU�D�Vkg����܂����B | �}�Q�@�ł������m�n�Q�@��������g���Â܁@�a �ł��B�S���łR�D�Ukg����܂��� | �}�R�@����ā@�u���[�V�[�g�Ɂ@���ׂĂ݂܂����B�@���Č����̂��̂��g���Â܁@�������傫��Ƃ��ł��B�@ |

| �}�S�@�ł������̂ł����́@�A�~�m�T�v���Ƃ̂R�V���b�g�ł킩��ł��傤���B��Ԃł����̂��R�D�Rkg���̎����P�D�Xkg�@�ł��B�@������͑S�����킹�Ă��R�D�V�����ł��B | ||

|

| 11/10/13 �~�Y�i�E�x�J�i�̏����n�@ �~�Y�i�E�x�J�i�����̏H�̗t��̏����n�ɂȂ�܂����B�@�����n�Ƃ����̂́@���ꂵ�����̂ł��B ���^�t��Ƃ��ā@9/10�O��Ɏ�܂����ă~�Y�i�E�t�e�@�R�}�c�i�E�`���Q���T�C�@�x�J�i�E�^�[�T�C���@��ĂĂ��܂��B ���̒��Ł@�x�J�i�@�~�Y�i���@�傫���Ȃ�@�����n���܂����B���������ā@�R�}�c�i�@�^�[�T�C�Ȃǂ����n�ł���悤�ɂȂ肻���ł��B ���n�ł��������ɂ́@����c���̂��܂��@�A�X�p���i�@�r�^�~���@�R���тȂǂ�A���Ă����\��ł��B |

| �}�P�@�����n�ł����@�x�J�i�S���ƃ~�Y�i�Q���B | �}�Q�@�~�Y�i�Ət�e�̐��B�~�Y�i�͑傫���Ȃ��Ă��܂������t�e�͂܂��܂��ł��B�@ | �}�R�@�x�J�i�ƃ^�[�T�C�̐��B�@�F���̃x�J�i�͑傫���Ȃ�܂����B�@�^�[�T�C�͂܂��������Ԃ������肻���ł��B |

| �}�S�@�^�̐��̓R�}�c�i�ƃ`���Q���T�C�ł��B�@�R�}�c�i�͂��������Ŏ�ꂻ���Ȃ̂�����܂��B | �}�T�@��c���̃~�Y�i�E�t�e�E���܂��E�A�X�p���i�E�r�^�~���E�R���тȂǁ@���^�t������n���ăX�y�[�X�����Ƃ���߂Ă����܂��B | |

| 11/10/12 �卪�̍� �ّ卪�͂R�����ƂT�����̂Q�{�̐�������܂��B �i��͑�a�������Ɠ~��萹��@�ł��B ���N�́@�卪���s�����̂ō��N�̓��x���W�ł��B �R���� ���������@8/30�@�̎�܂��ł��B��܂���́@�s�D�z���ׂ��������Ă��܂����B �Ԉ����Q��̎��ɂ͕s�D�z���͂����Ă��܂�������ȊO�͂������܂܂Ł@�����ƌ��Ă��܂���B ���̔�Q�͗\�z�ȏ�ɏ��Ȃ����S���܂����B�����̂͒��a�R�������炢�ɂ������萬�����Ă��܂����B �����@�s�D�z���͂����܂����B���ꂮ�炢�̃T�C�Y�ɂȂ�Β��̍U���ɂ��ς�����ł��傤�B �T�����@ �g�}�g�Ɠ��h�q�̌��ł��B9/14�Ɂ@���h�q�͂܂����C�Ɏ��n�ł���̂Ńg�}�g�̌�̂ݎ�܂����܂����B�@�@ ���̂����肪�W���̎�܂����ł��傤���B�R�`�S���Ŕ��肵�܂��B�����͒������l�b�g���ׂ��������܂����B 9/27�@���h�q�������P������ɂ̂��� �R���Ɏ�܂����܂����B�s�D�z���ׂ��������Ă��܂��B �@ 9/14��܂��i�͂����łP�{�����ɂ��܂����B 9/27��܂��i�͂Q�{�ɊԈ����܂����B ���N�͕s�D�z���邢�͒������l�b�g�ׂ̂������ɂ��܂����B ���N�́@�䌴���X�g�`���E���悭�g���Ă��܂��B ������ł��̂��{���Ǝv���܂����@�킸��킵���̂� �@�J�I�Ő��������ɎT�����Ă��܂��B �X�g�`���E�͒������̌��ʂ�����܂��� �E�ی��ʂɂ��a�C�悯�@�h�{�܂Ƃ��Ă̌��C�t���� ���ʂ�����ƍl���Ă��܂��B�B |

| �}�P�@�R�����˂�8/30���d���̐��ł� | �}�Q�@�����̂����̂́@���a�R�����قǂɂȂ��Ă��܂��@ | �}�R�@�T�����ł��B��O��9/17�̒x�܂��@����������9/14�̕W���d�� |

| �}�S�@ �P�{�����ɂ��܂����B���̊Q�͈ȊO�ɏ��Ȃ��悤�ł��B | �}�T�@�X�g�`���E�́@�o�P�c�ɒ������Ĕ@�J�I�ŗ^���Ă��܂��B�@�j���j�N�G�L�X�@���h�q�G�L�X�@�H�|�@�ɉ����ā@�����n�t���g���Ă��܂��B | |

| 11/10/11 �z�E�����\�E�̗l�q�@ �ق���͂T�������ЂƂp�ӂ��Ă��܂��B 9/14�@���̂P�^�R�قǂ͌������}���`�ɒ��d���܂����B�@�i��͋��̓I�[���C�ł��B�B ���藦�������@�����قǂ͉肪�o�܂���ł����B 9/26�@�v���O�g���C�Ŏ�܂� 10/5�@���̎c��Q�^�R�ɂڂ������d���ă}���`��B 10/10�@���肵�Ȃ������Ƃ���ɕ�[�̃v���O�g���C�̕c��A���t������B 10/11 ���̂Q�^�R�Ɂ@���d�Ŏ�܂�������B |

| �}�P�@9/14�F���̂P�^�R�Ɏ�܂�����i���d�j�@���藦���������������肪�o�Ȃ��B | �}�Q�@10/10�F���肵�Ȃ������Ƃ���ɕ�[�̐A���t������B�@9/29�v���O�g���C�Ɏ�܂����Ă����c�ł��@ | �}�R�@101/11�F���̎c��ɒ��d�Ŏ�܂�����B |

|

11/10/11 �ɂ��݂֎q��P�����܂����B |

| �}�P�@�֎q�͂S����Ă܂����B�@�痼�Q���i�R�j�ƕ����咷�i�P�j�ł��B�X���͂悭���܂������@�P�O���ɓ���ƈꎞ�̐����͂Ȃ��Ȃ�܂����B | �}�Q�@�P������Ƃ��͍��̒�����ɂ����C�ɂ��Ă��܂��B�@���N�̃i�X�͂������肵�������������Ă܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@10/11�F���̎c��ɒ��d�Ŏ�܂�����B�B�@ |

|

11/10/10 ���^�t����傫���Ȃ��Ă��܂��� |

| �}�P�@��O�̒������l�b�g�́@�E�����x�J�i�ƍ����̓^�[�T�C�ł��B�x�J�i�́@�͂܂��Ȃ����n�ł���ł��傤���B�@���������̐��́@�R�}�c�i�ƃ`���Q���T�C�ł� | �}�Q�@������́@�s�D�z�ׂ������̃~�Y�i�Ət�e�ł��B�@�t�e�͂܂��܂��ł����@�~�Y�i�͂����������n�ł������ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�����̐��̏��^�t������n�ł���悤�ɂȂ�@���Ƃ���ɐA���t���邽�߂Ɂ@�v���O�g���C�ň�c���Ă��܂��B�@�ʐ^�͖{�t���o�n�߂��~�Y�i�Ət�e�ł��B�@����Ɂ@����@�`���Q���T�C�@�r�^�~���@���܂��@�R���с@�^�[�T�C�Ȃǂ��v���O�g���C�Ɏ�܂����܂��B�@ |

|

11/10/09 ���N���j���j�N��A���t���܂� |

| �}�P�ڂ��ڂ��ɖ������������܂����B�@ | �}�Q�@�@ | �}�R�@�@ |

|

11/10/06

������̐��| |

| �}�P�ڂ��ڂ��ɖ������������܂����B�@ | �}�Q�@�g��Ȃ��x�����܂Ƃߕۊǂ���悤�ɂ��܂����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@��O�̃u���[�V�[�g�̉����͔�ł��B�@ |

| �}�S �����

�A�[�Ȃ݂ň͂݁@�G�����؎c�Ԃ� ����܂��B |

�@�}5 �Ăʂ��ɍ��������N�g�q���b�N�X���G���ɐU��|���܂� | �@ |

| �@ |

|

11/10/02

�J�u�̎�܂���Q�e |

| �}�P�@��O��9/22�d��@�����������̔d��@ | �}�Q�@�O��d��̃J�u�͌��C�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@��܂��㒎�����l�b�g�Œ�������܂��B�@ |

|

11/10/02

���܂˂��̈�c |

| �}�P�@�ɑ����̃}�b�n�@ | �}�Q�@�T���_�p�̐ԋʂ̋ɂ݁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@��܁@ |

|

11/10/01

�卪 �����ЂƂ̐��̓g�}�g�Ɠ��h�q�̌��ł��B�@3/4�͔d�큁9/15�Ł@�c���1/4�͔d�큁9/27�ł��B

���h�q���܂����n�ł���̂ł��������ďI���ɂ��܂����B 9/15��܂��͂Q�{�ɊԈ����ēy���܂��B�@/9/27��܂��͑O������m�F���܂����B

�R�{�ɂȂ�悤�ɊԈ����Ă��܂��B�������ɂ܂����炭�@�ׂ������C�����B ���N�̑卪�͎��s�����̂ō��N�͌��C�Ɉ���Ăق������̂ł��B�@�@�@ |

| �}�P�@�g���l�����@�^�[�T�C�E�x�J�i�@ | �}�Q�@�`���Q���T�C�E�R�}�c�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�t�e�E�~�Y�i�@ |

|

11/9/30

���^�t�� |

| �}�P�@�g���l�����@�^�[�T�C�E�x�J�i�@ | �}�Q�@�`���Q���T�C�E�R�}�c�i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�t�e�E�~�Y�i�@ |

|

11/9/29

���ؒ�A��Q�X�e�b�v |

| �}�P�@���������r���̓��̏o�@ | �}�Q�@���؋����Q�����A���܂����B�@���^�X�ƍ��A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�s�D�z�łׂ̂������@ |

| �}�P�@����܂łׂ��������Ă����~�j���@ | �}�Q�@�͋��������ł��B���Q���]�肠��܂���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�s�D�z���g���l������ |

|

11/9/14

�I�N���P�����܂��� |

| �}�P�@�܂����C�ł����E�E�E�@ | �}�Q�@�͋������x�����̂����̍������ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�����͐��n���ā@ |

|

|

|

|

11/9/14

�����w�C�� |

| �}�P�@�����w�C���̐��B�@ | �}�Q�@�����ŋ߁@�Ԃ��ڗ��悤�ɂȂ�܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@���n���������w�C���@ |

|

|

�@ �@ |

|

11/9/14

���N�g�q���b�N�X�ɒ��ڂ��Ă��܂� |

| �}�P�@�a�Q���Ȃ��̖�Â���@�f�����������@ | �}�Q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�@ |

|

�@�@�@ |

|

11/9/14

�^�}�l�M�̎�܂��@��P�e |

| �}�P�@�v���O�g���C�ł̎�܂��B�@ | �}�Q�@�s�D�z�������Ĕ����҂��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �}�R�@�@ |

|

|

�@�@�@ |

|

11/9/14

�J�u�̎�܂��@��P�e |

| �}�P�@�ق���̎�܂��J�n�B�@ | �}�Q�@�S�D�T�����̂P�^�R�ł��B�@ | �}�R�@�@ |

|

|

�@�@�@ |

|

11/9/14

�z�E�����\�E�̎�܂��@��P�e |

| �}�P�@�ق���̎�܂��J�n�B�@ | �}�Q�@�S�D�T�����̂P�^�R�ł��B�@ | �}�R�@�@ |

|

|

�@�@�@ |

|

11/9/14

�卪��܂���Q�e |

| �}�P�@�O��Ɠ����悤�Ɂ@�卪�̈�Ƃ���́@⿂����y�Ɩ�̓y�̍��������̂����Ă��܂��B�@ | �}�Q�@�����Œ����ɍa���ق�@�Ăʂ��ƌ{���߂܂��i��Ƃ�9/10�j�B�@ | �}�R�@�@��͊��������߂ā@�����Ă����Ȃ����܂��i��Ƃ�9/10�j�B�@ |

|

|

|

|

11/9/13

�t�Ė����H�E�~��ւ̈ڍs |

| �}�P�@���V-2�@�t�e�ƃ~�Y�i�@ | �}�Q�@���U-2�@�`���Q���T�C�ƃR�}�c�i�@ | �}�R�@�@8��c���̗t���̖�@�i�o�i�@���@�^�[�T�C�@�x�J�i |

|

|

|

|

11/9/13

�H�E�~��؍�t���v�� |

| �}�P�@���P�@��t���v�� | �}�Q�@���Q�@��t���v�� | �}�R�@�@���R�@��t���v�� |

|

|

|

|

11/9/10�@�T�c�}�C�����߂��@ |

| �}�P�@��O�̓L���x�c�߂��ɂ̓��^�X���A�@�������� ���^�X�����łɎ��n�o���Ă��܂��B�B |

�}�Q�@��c���̃L���x�c�c | �}�R�@�@��c���̃L���x�c�c |

|

|

|

|

11/9/9�@�H�E�~��ւ̈ڍs�� |

| �}�P�@�d�l�ۂɂ�錙�C���{�J�V | �}�Q�@�d�l�ۂ��g�����X�g�`���E | �}�R�@�@�Ăʂ����g�����d�l�ۊ����t |

|

|

|

|

11/9/7�@�L���x�c�̒�A |

| �}�P�@��O�̓L���x�c�߂��ɂ̓��^�X���A�@�������� ���^�X�����łɎ��n�o���Ă��܂��B�B |

�}�Q�@��c���̃L���x�c�c | �}�R�@�@��c���̃L���x�c�c |

|

|

|

|

11/9/1�@�卪���� |

| �}�P�@���肵���卪�B | �}�Q�@�g��ł��B | �}�R�@�@�s�D�z���ׂ������ɂ��ď���������܂��B |

|

|

|

|

11/9/1�@�r�I���̎�܂� |

| �}�P�@���N�̎�ł��B | �}�Q�@���N�̎�ƍ��N�������@�~�b�N�X�B | �}�R�@�@�v���O�g���C�Ɏ�܂����ăe�B�b�V����킹�� �@�@�@�����܂����B |

|

|

|

|

11/8/30�@���^�X���n�ĊJ |

| �}�P�@8/12��A�����T�j�[���^�X�@�}�U�[�O���[�� �@�@�@�@�}�U�[���b�h�B |

�}�Q�@�����������������ׂ��@���悯�l�b�g�� �@�@�@�����Ă��܂��B |

�}�R�@�@�����n�o����̂́@�T�j�[���^�X�ł��B |

|

|

|

|

11/8/12�@���^�X�̒�A |

| �}�P�@�Ռ��l�b�g�P���ڂ������Ƃ���@ | �}�Q�@�Ռ��l�b�g�Q���ڂ������Ƃ��� | �}�R�@�Ռ��l�b�g�Q���̐A���ɒ������l�b�g���@ |

|

|

|

|

11/8/30�@�卪�̎�܂���P�e |

| �}�P�@�|���|�b�g�u���̃P�[�X�̂S���Ƀy�b�g�{�g���� ���ĂĎx���̑���ɂ��܂��B |

�}�Q�@�|���|�b�g�u���̃P�[�X�͂Q�i�ȏ�ɏd�˂��B | �}�R�@�@�s�D�z���y�b�g�{�g�����x���ɂ��Ĕ킹�I���o�T�~�ŌŒ肵�܂��B |

|

|

|

|

11/8/26�@�Ă̈�c |

| �}�P�@�|���|�b�g�u���̃P�[�X�̂S���Ƀy�b�g�{�g���� ���ĂĎx���̑���ɂ��܂��B |

�}�Q�@�|���|�b�g�u���̃P�[�X�͂Q�i�ȏ�ɏd�˂��B | �}�R�@�@�s�D�z���y�b�g�{�g�����x���ɂ��Ĕ킹�I���o�T�~�ŌŒ肵�܂��B |

|

|

|

|

11/8/26�@���̒�A�J�n |

| �}�P�@�Ƃ肠����3���̔���A�����܂��B | �}�Q�@�y�b�g�{�g���ŃX�y�[�X���g���ĕs�D�z�ׂ̂������ɂ��܂��B | �}�R�@�@��c���̔��E�L���x�c�E���^�X�Ȃ� |

|

|

|

|

11/8/23�@�l�M���t�� |

| �}�P�@�~�̓����p�Ɉ�ĂĂ��钷�l�M�p | �}�Q�@���ݎ��n���̋�l�M | �}�R�@�@���l�M�̎��n |

|

|

|

|

11/8/23�@�����l�M�̐A���t�� |

| �}�P�@�T�c�}�C�����̊ԂɊ����l�M��A���܂��B | �}�Q�@�Q��A���Ŋ��Ԃ͂Q�O���� | �}�R�@�@�˂��̐��̏����B���������@8/11 |

|

|

|

|

11/8/18�@�d�l�{�J�V������ |

| �}�P�@�Е��e��ɍ����|���܂Ƀ{�J�V���d���݁@�o���邾�����k���ċ�C��ǂ��o���@�|���܂�@���̏�ɍ��܂��悹�ăt�^�����Ă����܂����B | �}�Q�@�Е��e��̃|���܂Ɏd���{�J�V��@�������艟�������ā@��C��ǂ��o���ā@�����Ă����܂��B�B�@ | �}�R�@�@���������{�J�V��@���������������� �Â������ɂ��������܂��B |

|

|

|

| 09�N�H�~��P�؉� | 09�N�H�~��Q�؉��@ | �@09�N�t�� | 09�N�H�~�@ | �P�O�N�t�Ė���@ | �P�O�N�H�~����@ | �P�P�N�t�Ė���@�@ |

|

�ƒ�؉��@ |

�@�I�c�̈ē� | �Ԃ̈ē��@ | ���̈ē��@ | �����Ɨ[���@ | �Ў��̈ē��@ | �g�t�̈ē��@ | ��̕��i�@ | �R�ƕ��i�@ | �ԉ̈ē��@ |

| Home | Blog�@ |